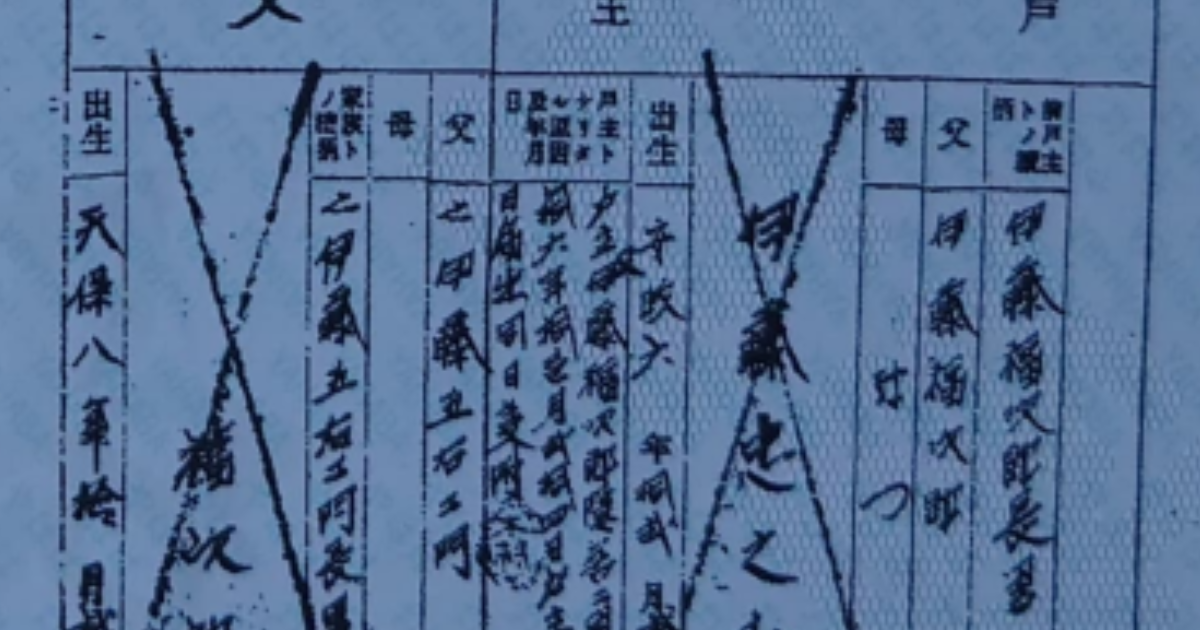

家系図を作っていると、戸籍に出てくる「読めない漢字」にびっくりすること、ありませんか?

私も最初は「この字、何て読むの!?」と何度もつまずきました。手書きですし、達筆すぎて読めなかったことも…。

それもそのはず、昔の戸籍には「旧字体(きゅうじたい)」という、今とちょっと違う漢字が使われているからです。

この記事では、旧字体の読み方や調べ方、よくある漢字の例などをまとめてご紹介します!

旧字体ってそもそも何?

「旧字体」とは、戦後の漢字改革(1946年の当用漢字表の公布)より前に使われていた、昔の漢字の形のこと。

たとえばこんな漢字、見かけたことありませんか?

| 旧字体 | 新字体 | 読み方 |

|---|---|---|

| 壹 | 壱 | いち |

| 貳 | 弐 | に |

| 參 | 参 | さん |

| 廿 | 二十 | にじゅう |

一番下に載せた「廿」は初めて見た時は???でした。

旧字体が出てくる場面って?

家系図づくりや、昔の戸籍を読み解くときに、旧字体は頻出です。

- 戸籍謄本や住民票(特に除籍・改製原戸籍)

- お墓の碑文や家系図の写し

- 戦前の書類、手紙、新聞記事など

古い資料と向き合うなら、旧字体の知識は必須ですね。

また達成できていないのですが

昭和初期の新聞記事を読んでみたいな。と思っています。曾祖父のことについて何か手がかりがあるのではないかと思ったことがあるからです。

このことについては後ほどアップしたいと思います。

旧字体の読み方、どうやって調べる?

① 漢和辞典で調べる

昔ながらの方法ですが、部首や画数から調べるとスムーズかなと思います。家系図を作る人なら一冊あると便利です。

② インターネット検索

「旧字体 読み方」「齋 読み方」などで調べると、画像付きで解説されているサイトもたくさんあります。

私は常用漢字チェッカーというサイトを利用して調べました。

音読み訓読みが分からない、変換しても出てこないときは文字コード表もあるのでとても助かりました。

③ スマホアプリやOCR機能を使う

最近は、カメラで漢字を読み取ってくれるアプリ(Googleレンズなど)もあるので、手軽に調べられます。

日々進化している生成AIですが、文字を認識するのが得意、不得意があるようですので①と②を併用して探すといいかもしれません。

スマホアプリやWebでのサービスとしては

みんなの家系図を使わせていただきました。スマホでも操作はしやすかったですし、webで入力もしました。

④ 戸籍や古文書の専門サービスを利用

地方自治体や家系図作成サービスなどでも、旧字体の読み取りに対応してくれるところがあります。

父方、母方の家系(2家系)ですと平均で50,000円ほど。

私の場合は、父方と母方の曽祖父母の家系まで遡って調べたかったので4家系で大丈夫かな。

…と思ったのですが、父方の曽祖父母の戸籍を取ると4家系と複雑なことが分かり

母方の曽祖父母までとると6家系!

私が自力で家系図を作成した理由はこれだったんです。(PCパソコン2台買える金額になっちゃいますもの)

旧字体を読む際に注意したいポイント

● 読み方は新字体と同じ

見た目は違っても、読みは基本的に同じなので安心。

● 稀に例外もある

まれに、旧字体特有の読み方や意味を持つ字もあるので、辞書で確認するクセをつけておくと安心です。

● 戸籍の名前は旧字体のまま登録

たとえばパスポートの申請などでは、戸籍上の漢字(旧字体)で記載する必要があることもあるので注意!

まとめ:旧字体を味方につけて家系図を楽しもう

旧字体は、最初は難しそうに見えるけれど、調べ方がわかれば意外と読めるようになります。

昔の戸籍や文書を読むのは、まるでタイムスリップするような体験。

先祖の名前に込められた意味や、時代の雰囲気を感じながら、家系図づくりを楽しんでみてくださいね。

私も難解な家系図(笑)を完成してブログにアップしますね!

コメント